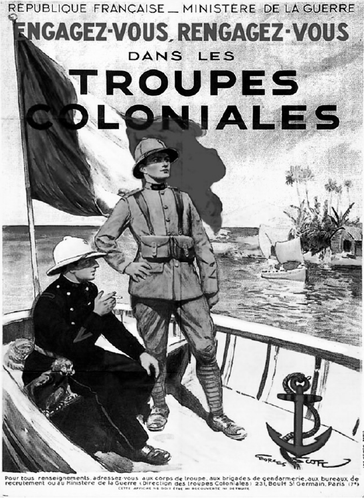

Et si la mission séculaire de la France chère à Jules Ferry qui, dans son discours du 28 juillet 1885, convaincu d’exporter l’Idéal républicain, invoquait « le devoir de civiliser les races inférieures [des] races supérieures » sonnait en flash back dans le désormais célèbre discours « de Dakar » de Guaino/Sarkozy du 26 juillet 2007 ? Et si cette perception du monde ne convenait pas aux colonisés ? Et s’il avait fallu pacifier les territoires occupés ? Encore et toujours. Ailleurs. À l’étranger. En Outre-mer. En France métropolitaine. Ici.

Alors, il faudrait bien concevoir que « Défense et Sécurité nationale » soient définis comme un seul et même enjeu ; ce qui fut fait dès 2008 dans le Livre blanc éponyme rédigé par une commission sous la présidence du conseiller d’Etat Jean-Claude Mallet.

Une ligne politique nécessitant une (ré)organisation et des moyens à la hauteur de cette idéologie du « danger global », terroriste lointain et ennemi intérieur.

La « guerre des polices, les services de renseignement qui se tirent dans les pattes, la vieille antienne de la concurrence flics/pandores, toutes ces bisbilles intérieures à l’Etat semblent avoir été résolues d’un point de vue administratif et organisationnel par les staffs de Sarkozy, (premier) ministre de l’intérieur puis Président de la République.

Parallèlement, rixes, révoltes voire « émeutes » dans les quartiers n’ont cessé d’envenimer le règne d’un ordre dominant sur fond de crise économique et, de fait et surtout, sociale. Les mouvements sociaux venant des boîtes ou des bassins d’emploi, ou les vieilles entourloupes de fin de conflit comme à la Guadeloupe, ont, avec quelques apparences de succès dans la défaite, connu leurs heurts de foirade glorieuse. À d’au-tres antipodes, sur fond de guerre anti-terroriste, les « théâtres des opérations » à l’étranger n’ont jamais autant hydrocarburé.

Des contextes apparemment aussi éloignés offrent l’avantage de masquer assez proprement le fond de la/des( ?) question(s) : comment régler le problème des zones « sensibles » ? À tout cela, qu’il s’agisse des quartiers ou banlieues, d’espaces géopolitiques internationaux, ou de territoires impossibles à délimiter rigoureusement -quelques fois délibérément-, il existe un facteur commun : les populations qui y vivent prennent conscience de subir -et durement- la situation. L’analyse la plus rentable est dès lors simplissime : définir ces populations comme étant le problème en-soi.

La solution en découle (presque) toute seule : éradiquer les fauteurs de trouble, leur attribuer l’épithète le plus porteur selon le lieu et le contexte tout en les amalgamant in fine pour justifier la prévention des risques qu’ils représentent pour tous, et les réprimer avec cette précision aveugle -et technologique- dont le capitalisme armé a le secret.

L’ombre des « zones grises »

Les zones grises sont définies, sur le plan militaire, comme étant

des espaces où l’ennemi n’est plus identifiable sous la forme d’un Etat (et de son armée), mais comme une zone de chaos dont l’adversaire est constitué de groupes « terroristes », « criminels » ou « rebelles » susceptibles de jouir de ramifications internationales. L’ambiguïté du terme « zone grise » de par son caractère polymorphe et polysémique, reste généralement entretenue par les Etats « légitimes » qui se targuent d’en combattre les « ressortissants » et concerne généralement des espaces géopolitiques, stratégiques et à fort potentiel

économique sous couvert de guerre de religion, de combat pour le « monde libre » (ou la démocratie) et… de ressources minières, agro-alimentaires ou énergétiques. Si aucune place décisionnaire n’est jamais laissée aux populations qui subissent les règlements de comptes entre chefs de guerre locaux, narcotrafiquants, clans au pouvoir déchu – sans oublier les véritables mouvements rebelles ou révolutionnaires ! – et les régimes fragilisés et/ou les forces étrangères engagées chez elles (y compris l’ONU), celles-ci sont systématiquement suspectées, à tout le moins, de faire le jeu des factions à combattre. Elles deviennent par nature l’« ennemi ».

C’est donc naturellement que les espaces qui échappent au contrôle total de l’Etat au sein même des pays « démocratiques », industrialisés, civilisés, etc., entrent sous l’acception de « zone grise » dans le jargon de la politique intérieure de ces modèles d’application du droit, notamment en France. Comprendre : derrière les révoltes, affrontements avec la police, il y a la main de ces jeunes désoeuvrés/trafiquants d’ultra périph’ dont les capuches dissimulent mal les origines musulmanes, polygames, d’hommes noirs non-entrés-dans-l’Histoire et hors du schéma républicain. La boucle est bouclée.

Pas de surprise, alors, quand, dès la préface de la commission « Mallet », Sarkozy annonce lui-même le programme : « [mettre en place] une stratégie qui associe sans les confondre la politique de défense, la politique de sécurité intérieure, la politique étrangère et la politique économique ». Tout est dit, à cette exception près que la « confusion » et le mélange des genres est radicalement la règle.

Le contrôle des populations

Il s’agit donc de penser le contrôle et la répression des quartiers sensibles tels qu’en territoires occupés ou « à reconquérir », comme on a pu l’entendre à l’occasion. Autrement dit en utilisant des techniques et des moyens militaires.

La République a, à l’aune de son passé colonial, une vieille expérience conceptuelle et pratique de la chose, qu’elle dé-veloppe aujourd’hui dans le cadre distillé sous le vocable de violences urbaines (1).

La toute première nécessité est d’obtenir l’adhésion voire la collaboration du citoyen, essentiellement par opposition à l’« autre », l’ennemi, potentiel (en marge de la République en tout ca) : l’indigène, l’immigré, le squatter, le délinquant, l’épicier saboteur, le subversif… bref le déviant, le danger, pourvu que la menace soit crédible (2). La manipulation médiatique jouera alors un rôle déterminant (3). Les esprits sont préparés à légitimer les mesures sécuritaires, tant en prévention qu’en répression des révoltes, même les plus velléitaires.

Dès lors, les systèmes et instances de surveillance mis en place sont cautionnés, naturalisés par le citoyen lambda. Aux peurs orchestrées se conjuguent les appels à la délation, rémunérée au besoin, légitimés par l’option sécuritaire de la méfiance de l’« autre ».

La conception colonialiste de la surveillance des populations trouve sa pleine dimension dans le 37 quater de la « Lopsi 2 » créant une « réserve civile » de la police nationale avec pouvoir de dresser des PV et …de porter une arme !(4) Se jetant sur ce recrutement légal de supplétifs autochtones, la municipalité UMP de Crau, dans le var, crée un « Comité de vigilance citoyenne », un « corps » dont les membres anonymes jouent le rôle d’auxiliaires de police et de gendarmerie. Ils y seraient un sur cent (et pour le coup, ils existent)(5). Sous le même registre, l’arrivée des BST (Brigades Spéciales de Terrain) a pour vocation « d’établir un contact plus affirmé » avec la population. Banco ! le 7 février : premiers affrontements avec des jeunes d’une cité de Gennevilliers. La délation institutionnalisée : une méta-STASI qui ne demande qu’à s’étendre… Trop de proximité tue la proximité.

Flicage à tous les étages

Aussi, à une organisation de dénonciation par la base -où n’importe qui peut être balancé pour la moindre inimitié- l’Etat a repensé ses services de renseignement. En créant la DCRI (Direction Centrale du Renseigne-ment Intérieur), fusion des RG (Renseignements généraux et de la DST (Direction de la Surveillance du Territoire), l’Etat français s’est doté du dernier avatar de son système de contrôle sophistiqué des risques et dangers sociaux ou belliqueux, chez lui et tout azimut. Une espèce de « FBI à la française » mâtinée de barbouzerie. Installée à Levallois-Perret ( Hauts-de-Seine ) dans des locaux ultra-sécurisés et forte de 4 000 fonctionnaires, dont 3 000 policiers dits “actifs”, la DCRI traite de ce qui « relève de l’intérêt de la nation » : terrorisme, grands mouvementsde contestation, intelligence éco-nomique. C’est ce que les policiers nomment, dans leur jargon, le « milieu fermé », auparavant du ressort quasi exclusif de la DST. Les policiers de la DCRI, dotés de l’habilitation « secret défense », sont implantés par zone dans chaque département. 175 commissaires, soit 10 % de l’effectif total, y seront affectés, dont une centaine à Levallois (6).

Une mise sous tutelle des « zones sensibles », dont les administrateurs ont les coudées franches pour prévenir et réprimer. L’organe majeur de la surveillance généralisée est donc soumis à des prérogatives de contrôle social intérieur et international, du maintien de l’ordre sur le sol français comme du renseignement extérieur, d’avoir à l’œil les particuliers, les réseaux, les « communautés »… Il existe en France 36 ou 37 fichiers, fastidieux à énoncer et détailler, dont les plus célèbres, bien que très peu publics, sont les ARIANE (fusion de STIC et de JUDEX), EDVIGE et CRISTINA. Le tout est démocratiquement empaqueté ; il n’est qu’à retenir que sont visées toutes les personnes « âgées de 13 ans et plus, susceptibles de troubler l’ordre public» (participer à une manif, par exemple), mais surtout « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». Autrement dit, personne ne pourra échapper au fichage et à un suivi d’autant personnalisé que l’engagement sera politique et contestataire.

Cet organigramme sécuritaire pour être opérant appelle des stratégies de surveillance des territoires considérés hostiles et nécessite des moyens hautement technologiques. Les « zones sensibles » nationales font donc l’objet d’une écoute et d’un regard des plus attentifs (voir l’encadré « Gros yeux et grandes oreilles »). Le moindre soubresaut d’un quartier, au besoin provoqué à dessein, est interprété par le Pouvoir comme un fait divers politiquement -sur fond d’électoralisme- immédiatement exploitable. Dans l’esprit et dans sa forme l’intervention des forces de l’ordre devient une bataille. Et la militarisation croissante de la police et de ses (ex)actions, un corollaire désormais inutile à justifier politiquement.

Une police armée pour la guerre sociale

En effet une fois installé ce jeu de « memory » -comprendre un amalgame islamiste/bronzé, narco-Etat ou cartel / dealer, rebelle / terroriste…-, les forces de l’ordre sont légitimées pour réprimer tout ce qui déborde, qui échappe ou « contenir » à l’avance les contestations les plus élémentaires, quelles que soient leur expression, et qui, au mieux, risquent de porter préjudice ne serait-ce qu’à l’ image du Pouvoir et du capitalisme auquel celui-ci est inféodé. Dès lors les moyens mis en œuvre reposent sur des stratégies, des modes opératoires du maintien de l’ordre éprouvés issus des réflexes coloniaux. Il n’est pas d’aujourd’hui que la République écrase dans le sang les mouvements populaires comme elle l’a fait lors des opérations de « pacification », parfois génocidaires, des populations à Madagascar, aux Comores, en Côte d’Ivoire, au Maroc, en Algérie (bien avant la guerre d’indépendance), en Indochine… ou, dans les années 1980 en Nouvelle Calédonie et à La Guadeloupe en 2009-2010.

La brutalité policière devient systématique dans l’intervention en milieu urbain : rafles, évacuations musclées de squats ou de « jungles » (7), portes défoncées au bélier à l’aube ; elle est également de mise lors de la répression des mouvements sociaux. Ainsi les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont pu être qualifiées de « batailles » à Strasbourg lors du sommet de l’OTAN en 2009, à Poitiers en 2009 -année décidément « riche » en évènements socio-politiques- lors de manifs anti-carcérales, à Grenoble après la mort d’un jeune à l’issue d’une course poursuite avec la police… Quelle que soit la variable de la contestation, la réponse étatique est globale : tentative de contention des foules, charge et autres stratégies de dispersion et/ou de groupes ou d’individus ciblés (« meneurs », militants repérés, ou plus simplement au faciès), agression physique, arrestations, plaintes de la police pour rebellion, jugement (après la case hôpital). Outre l’esprit de corps et la psychologie viriliste des flics, la violence policière repose sur plusieurs paramètre bien intégrés. En premier lieu une toute-puissance vis-à-vis de populations exigées soumises et culpabilisées, ensuite un sentiment d’impunité le plus souvent avérée,enfin un équipement garantissant l’anonymat (uniformes, casques à visières fumées…) et des armes directement inspirées de l’attirail militaire mais… « non-léthales » : tonfa, flash-ball, taser… Et pourtant elles tuent. Régulièrement.

Le mort paradoxal

En 1986, à la suite de la mort de Malik Oussekine (8), tué par des « voligeurs »(9) en marge d’une manif contre le « projet Devaquet », Robert Pandraud, Ministre délégué à la sécurité, sous la tutelle de Charles Pasqua, ministre de l’intérieur de l’époque, déclare : « Si j’avais un fils sous dialyse, je l’empêcherais d’aller faire le con dans les manifestations ». C’est ce fameux « syndrôme Malik Oussekine » qui obnubile l’Etat : surtout pas de mort civil ! Tout en incitant les forces de l’ordre à se lâcher, les auteurs d’homicide assermentés et leurs chefs parlent d' »accident » ; aujourd’hui encore, les victimes des impulsions électriques des tasers seraient aussi des malades (cardiaques, notamment) qui auraient dû rester chez eux. Des émeutes se sont propagées en 2005 à Clichy-sous-bois, qui se sont étendues à d’autres quartiers populaires partout en France, après la mort par électrocution de deux jeunes de 15 et 17 ans traqués par la police… En 2007, à Villiers le Bel, une voiture de police percute la mobylette qu’elle poursuivaient : deux jeunes sont tués. Là encore, bidouillage dans la version des flics. Résultat, deux nuits de combats entre forces de l’ordre et habitants ; la police essuie des tirs venant de fenêtres des blocs du quartier. 1 100 flics, toutes brigades confondues, débouleront à l’aube pour arrêter 33 personnes.

Force est donc de reconnaître que les opérations menées dans ces quartiers relèvent d’une guerre de basse intensité, livrée à la « racaille », jeunes de ces zones où sont con-centrés les travailleurs dont, immanquablement, une forte proportion de travailleurs immigrés, ou considérés comme tels, et leurs familles.

Paradoxalement, du côté des vraies guerres, la doctrine du « zéro mort » concerne les militaires. Lors de la première guerre du Golfe, des pilotes de l’USAF, racontaient leurs sorties comme des jeux vidéo. Des explosions au sol, des points marqués, au pire des dégâts reconnus « colatéraux ». Les guerres d’Irak et d’Afghanistan, l’occupation des territoires amène un contact avec l’ennemi. Et les cercueils rentrent : du plus mauvais effet. Mais qui permet, dans la phraséologie étatique, d’entretenir le fantasme du terrorisme tentaculaire qui viendrait jusque dans nos bras égorger nos filles et compagnes (10).

Le stratagème du Suburbistan

L’installation du système capitaliste français s’est inscrit dans le contexte de la domination coloniale. Son intérêt, en cas de troubles dans les territoires occupés, est bien de créer l’identification ou la confusion des mouvements à caractère social ou professionnel avec les mouvements politiques de résistance et /ou de rejet du régime colonial (11). En ethnicisant leur lutte contre la classe ouvrière, Etat et patrons imposent les clivages nécessaires au maintien de l’ordre établi socialement, économiquement, politiquement. À cet égard le musulman est aujourd’hui un candidat de premier choix. Déjà, c’est sous ce vocable qu’était désigné l’indigène en Algérie française. Il permet également l’association d’idée simplissime musulman/immigré/délinquant et d’appliquer un programme sécuritaire largement tiré du fond de commerce du FN. Enfin, il est le point de jonction idéal des guerres où le capitalisme nous mène et de la répression de révoltes où il nous conduit en sabordant les lieux de production, en exploitant les sans-papier davantage encore que les travailleurs du terroir, en perpétuant les ségrégations de type colonial ailleurs (DOM-TOM compris).

Les gesticulations pathétiques autour de l’identité nationale, de la place de l’Islam en France sont des écrans qui masquent un fond bien plus crucial : les rebellions populaires croissantes et de plus en plus fréquentes doivent absolument être prévenues (12) ou écrasées. La guerre de classe menée par l’Etat et le patronat repose sur la division du prolétariat, son auto-contrôle, sa responsabilité dans sa condition, l’illégitimité de la contestation, la criminalisation de son ex-pression dans la rue, l’entreprise, le bâtiment public. De la même façon qu’à l’échelon international, le contrôle des frontières est vital, la ghettoïsation des quartiers sensibles en est un élément essentiel. Lors du sommet de l’OTAN de 2009, des militants ont été empéchés de rejoindre Strasbourg, (cars bloqués aux frontières, contrôles inerminables…) de la même façon que des jeunes venant des banlieues avaient été interdit de participer aux manifs anti CPE en 2006. Avec toujours l’alibi du « casseur ».

De proche en proche ou de loin en loin, de loi en loi, il se dessine le profil du « casseur », du « rebelle », du « terroriste ». Il ressemble comme deux gouttes de pétrole à un travailleur de plus en plus précaire, à un immigré, à un jeune sans avenir… Quelqu’un de gris dans une zone grise. Et qui va être de plus en plus difficile à mater.

Notes :

(1)Voir entretiens avec Mathieu Rigouste, chercheur en sciences sociales, auteur de « L’ennemi intérieur »

(2)Le 16 septembre au 20Heures, France 2, pour illustrer un sujet sur la « surreprésentation de certaines minorités ethniques dans la délinquance française, a offert en illustration six bobines de noir-e-s et arabes qui s’avèreront être celles… de salarié-e-s de la chaîne tirés des archives ! Une employée a porté plainte (cf. le Canard enchaîné).

(3)La convocation des caméras lors des opérations coup-de-poing -sans compter remakes et bidonnages lors de la découverte d’armes notamment- peuvent être comparés à la mise en scène, filmée depuis la plage, du débarquement des GI’s en Somalie.

(4)Même la SGT-FO Police s’en est émue… (cf. Rue 89 du 3 février 2011)

(5)Mentionné par Rue 89 et le bulletin n° 94 de Résistons ensemble

(6)cf. Le Monde.fr avec AFP ; 7 août 2008

(7)Terme désormais générique pour les campements de fortune des migrants autour de Calais

(8)Mlik Oussékine était un jeune étudiant franco-algérien atteint d’une affection rénale.

(9)Désigne des flics en binôme : l’un pilote, l’au-tre cogne. Sections dissoutes depuis. (10)En 2006, alors qu’il était ministre de l’Intérieur, Sarkozy avait fait retirer leur badge d’accès à plusieurs dizaines de bagagistes musulmans des aéroports parisiens de Roissy et Orly. Quatre des bagagistes concernés ont saisi jeudi le tribunal administratif de Pontoise. Une plainte pour « »discrimination » » a été déposée auprès du procureur de la République de Bobigny au nom de la CFDT.

(11)Voir le site : etudescoloniales.canalblog.com

(12)Dès que Sarkozy se rend quelque part (usine, province, télé, salon…), un périmètre de sécurité infranchissable est mis en place -même les riverains ne peuvent plus rentrer chez eux-, les figurants triés sur le volet, les forces de l’ordre massives et surarmées.

Encadré n°1 : Black out in Africa

A quand un équipement français pour la police tunisienne ?

La réaction avérée du soutien de l’Etat français jusqu’à l’ultime limite au régime totalitaire de Ben Ali en Tunisie (ancien protectorat français) en démontre parfaitement l’aspect idéologique. La proposition d’Alliot-Marie d’exporter le savoir-faire des forces anti-émeutes françaises (en l’occurrence les CRS et la livraison d’armes anti-émeutes) est à comparer avec l’intervention de l’armée française pour sauver Deby au Tchad (ex colonie française), par exemple récent. On comprend alors que mater une révolte populaire dans le premier cas, relève des mêmes exigences que de combattre une force armée rebelle à l’« Ami » au pouvoir dans le second : maintenir les intérêts de la France -et en l’occurrence, anecdotique, familiaux-, c’est-à-dire la mainmise économique et géopolitique, desquelles Etat et capitalistes occidentaux tirent un profit essentiel. En novembre 2004, l’armée française indécise entre le coup d’Etat anti-Gbagbo et le « rétablissement de la paix » tirait délibérément sur les manifestants. Bilan : 90 morts au jugé ; justification du ministère de la Défense : » légitime défense élargie ». Une armée étrangère qui invoque la légitime défense dans une intervention néo-coloniale !

Dans son délire médiatique de (presque) fin de règne, Khadafi a bien rappelé que les Etats et entreprises occidentales, et nommément la France, ont d’énormes intérêts en Lybie. Et partout sur le continent africain. En rafale en quelque sorte…

Les accords franco-africains ( entre six et huit selon les chiffres de 2008, jamais unanimes selon qu’ils viennent du Parlement ou de la Défense ) reposent sur un marchandage issu des indépendances respectives des pays « contractuels ». Ce qui importe, ce sont les clauses inavouées (inavouables ?) -secret défense oblige- inhérentes aux accords en question. En gros : » le deal est simple : vous nous réservez vos matières premières et on vous assure la conservation du pouvoir « *. Et qui s’applique pareillement à ce qui relève des marchés publics. Comprendo ?

Le « savoir faire » français, en terme de « techniques de renseignement », a lui aussi été fort prisé dans les années soixante-dix par les dictatures d’Amérique du sud dans le cadre de l’opération Condor -pour faire vite l’éradication du communisme- chapeautée par la CIA, longtemps impressionnée par la démonstration de la « bataille d’Alger ». Aussaresses alla donner des cours au Brésil’ en tant qu’attaché militaire au CIGS (Centre d’instruction de la guerre dans la jungle), enseignant « la guerre sale » à l’usage des Pinochet, Videla et consort. On a les gloires qu’on mérite…Qui penserait aujourd’hui qu’une telle ingérence consentie par une dictatutre pour son maintien au pouvoir, au Maghreb ou au Moyen-Orient par exemple, soit possible ? Les compagnies minières ? agro-alimentaires ? la grande distribution ? le lobby militaro-industriel ? Il faudrait pour cela que la patrie des Droits de l’Homme ouvre au public son plus beau patrimoine exotique : son jardin secret… défense ! Qu’on sache un peu s’il sent tant que ça le jasmin.

*Voir l’article de Raphaël Granvaud dans le numéro de novembre 2008 de la revue Regards. cliquez ici

Encadré n°2 : Gros yeux et grandes oreilles

Sous Mitterrand et sa pratique quasi-pathologique des écoutes téléphoniques, la culture du renseignement surdéveloppait la surveillance de l’opinion, et du territoire. Pour Chirac : « les RG » (Renseignements généraux, qui ont depuis fusionné avec la Direction de la surveillance du territoire pour former la DCRI) « devaient rester un instrument de contrôle politique ». Avec Sarkozy, le pêcher mignon du premier se cumule aux conceptions du second pour prendre, à coups de dispositions legislatives et de développement technologique, une ampleur délirante, au vrai sens du terme.

La mise sous contrôle de territoires et de goupes ou d’individus ciblés nécessite la mise oeuvre de moyens techniques, logistiques et humains. Reste à légitimer les dispositifs imposés à la population, à l’y soumettre, de gré ou de force, la première option restant politiquement (au sens clientéliste) la plus payante.

Chacun sait la tendance à l’omniprésence de la vidéo-surveillance, que cette dernière soit révélée (« souriez… ») ou installée en douce. Davantage ignorent que toute personne impliquée dans une affaire quelconque, fût elle hors de cause (témoin d’un accident de la route par exemple), peut rester fichée à perpète, si, par « négligence » son nom demeurait stocké dans la machine. Le fichage génétique quant à lui a opéré un dérapage contrôlé -il faut être naïf ou hypocrite pour imaginer que le schéma exception/systématisation n’est pas programmé à la source, et depuis l’ Hadopi l’Etat peut fouiner chaque recoin de la vie privée et/ou épistolaire de tout internaute. Un décret publié au JO le 1er mars contraint les fournisseurs d’accès à l’internet, les hébergeurs et prestataires de services web et de réseaux sociaux à conserver les données permettant d’identifier qui sont les gens qui vont sur l’internet, ce qu’ils y font, quand, et comment. (1)

Quasiment personne ne sait que les dernières générations de téléphone mobile sont équipés d’un système permettant non seulement de le localiser, mais aussi de capter ce qui est dit dans la pièce, y-compris lorsque l’appareil est éteint. Pas de surprise, l’industrie du blabla et du voyeurisme a une vocation de communication qui confine au renseignement. Ce qui se trame est un calque hexagonal du flicage total élaboré par le NSA (National Security Agency) yankee dont le réseau Echelon qui désigne le système mondial d’interception des communications privées et publiques (SIGINT), élaboré par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. De quoi faire saliver le renseignement français.

Voilà pour le suivi des individus ; certains étant privilégiés intrinsèquement par le dispositif (hommes ou femmes publics, militants, journalistes voire avocats ou juges et aujourd’hui… militaires et diplomates ! (2)

Selon Bernard Squarcini, directeur de la DCRI, « la reproduction du terrorisme en Europe même, via Internet ou par symbiose de jeunes déracinés avec des personnages liés à des organisations terroristes, est un phénomène de plus en plus inquiétant ». Il appelle de ses voeux la création d’une « académie du renseignement » : « Les échanges, la mobilité, la connaissance des uns et des autres favoriseront le fonctionnement en réseau et démultiplieront l’efficacité des actions ».(3) Argument majeur pour la promotion de l’infiltration des quartiers par des agents opérant sous un peudo comme de vulgaires tchateurs. Qui plus est, ces indics seront couverts, à l’instar des vrais espions et autres agents secrets : révéler le vrai nom de ces agents-espions, ou leur appartenance à l’un des services, coûtera 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Un délit porté à 7 ans et 100 000 euros d’amende « lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures aux personnes concernées ou à leur famille » ; et jusqu’à 150 000 euros d’amende en cas de décès. Ce n’est pas tout. Alors que policiers et militaires ont déjà la possibilité de témoigner sous X, leur nom n’apparaîtra plus dans le dossier. Leur « identité réelle, souligne le projet de loi, ne doit apparaître à aucun stade d’une procédure judiciaire ». Même le juge ne pourra pas exiger de les connaître. Seuls, les chefs de service des agents pourront être entendus en qualité de témoins (4). On comprendra que pareille garantie est un atout majeur de l’entrisme au sein de groupes ou organisations jugés subversifs. L’Islam polygame ou le terrorisme épicier donnant le change légitimé à toute entreprise barbousarde d’éradication, en amont, des luttes (qu’elles nous paraissent justes ou pas ; la criminilisation populiste étant un fourre-tout sans fond). S’ensuivent presque naturellement les gros moyens -patrouilles permanentes, vérifications au faciès (ethnique ou social) à vocation provocatrice, rotations de drones et d’hélicoptaires- surdéveloppés en cas de mouvement quelconque(5).

Pour l’ordre dominant tout est simple (mais coûte cher) : tout voir, tout entendre et e mpêcher d’agir. L’officine centrale du renseignement n’a nulle vocation à protéger le « citoyen » ; elle est destinée à endiguer les véléités d’émancipation des classes dangereuses, d’interdire une possible coalition de celles-ci avec l’électorat de base, dont le sentiment d’insécurité est le gage de la docilité, quite à faire de chacun le flic potentiel de l’autre. Qui vivra verra. Et réciproquement.

(1)Voir l’article Comment le FBI, le PS et Estrosi ont mis le net sous surveillance ; Jean Marc Manach/ovni.fr

(2)cf les groupes clandestins « Surcouf » ,des hauts gradés qui ont publié sous ce pseudo leurs états d’âme quant à la réorganisation des armées voulue par Sarkozy et « Marly », des diplomates signant des tribunes contre l’amateurisme de la France.

(3) source : geostrategique.net

(4)ibid(3)

(5) Lors de la manif « No border » ( dont le parcours a été dessiné par la sous-préfecture de Calais !), 3000 flics en civil et en tenue, à pied, à cheval (si!) et en voiture ont été mobilisés pour -ou plutôt contre- moitié moins de partcipants.

Encadré n°3 : Le spectre de la guerilla urbaine

Guerilla urbaine à Villiers le Bel, à Lyon, à Paris, à Amiens nord, à Chambery, à Strasbourg, à Fort-de France, à Poitiers, à Grenoble… À en croire les unes et manchettes de presse depuis, allez : un quinquénat, la France serait en proie à l’insurection, tous les guillemets fissant par sauter. Le choix des mots, une fois vidés de leur substance, porte à croire que la « guerre civile » (entre guillemets) est aux portes voire dans les murs pourtant républicains de nos cités !

Rappelons que la guerilla est une forme de guerre dissymétrique menée par le faible au puissant. Elle est mue par une volonté de résistance à une force armée ou/et à un régime d’oppression (1).

Alors certes, de-ci, de-là, des projectiles, même tirés par des armes à feu, atteignent sporadiquement des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, voire en dehors. Des mouvements sociaux sont aussi régulièrements émaillés de violences ; force est de reconnaître que celles-ci sont généralement le résultat de provocations policières ou suite à des déprédations commises à dessein par des flics infiltrés dûment cagoulés dans les cortèges. Des émeutes éclatent à la suite de « bavures » plus ou moins intentionnelles ou maquillées. Et alors ? C’est l’insurection-qui-vient ? Soyons lucides.

La conscience politique individuelle de la guérilla et les raisons de la lutte sont aussi importantes que l’aptitude au combat. Hors les (ré)actions spectaculaires des « émeutiers » relèvent davantage des tripes que du combat politique. Ensuite, un lien direct, positif et entrenu avec la population est vital, moteur pour la poursuite et l’extension de la guerilla. De plus, la population non-combattante doit croire en un changement possible -et politiquement crédible- de sa condition au fur et à mesure des « petites victoires » remportées par les guerilleros. Enfin, le soutien actif de la population est crucial pour la lutte finale. Las ! À bien y regarder, en France, il y a des soubresauts d’ordre social, de la répression, des morts et… des appels au calme à coup de « marches blanches ». Et bien sûr, le moins d’analyse politique possible : consternation, condamnation avec fermeté et la justice qui fera… son travail.

Non, il n’y a pas de scènes de guerilla, pas plus à Stasbourg qu’à Grenoble ou ailleurs. Ce qui est réel c’est la construction d’un sentiment de rique insurectionnel venant d’extrémistes coupés des masses prêts à embraser des quartiers, des villes… à l’image du sentiment d’insécurité qui lui est préalable. Pour la classe dominante, Etat et patronat, le processus classique : législation, criminalisation, contrôle et répression.(2)

Restent les coulisses où, à tout hasard ?, les forces de répression se préparent à un éventuel « Grand Soir ». Comme on l’a vu, les rebellions et guerillas produites dans les colonies ont amené à forger des pratiques qui, eprouvées demeurent fiables. Le contexte et la technologie d’aujourd’hui n’en étant que des adaptations. Des rumeurs venant des forces de sécurité intérieure françaisesfont état d’une coordination avec la Mishtara (police nationale israélienne), dont la seconde, experte en terme de fusion des activités de contrôle de la population (occupée et hostile en premier lieu), de pouvoirs policiers, d’activités d’espionage et d’opérations anti-terroristes.(3) Il est vrai que l’Etat israélien ne peut ignorer la guerrilla.

Sur fond de lutte contre le terrorisme -qu’est-ce-que ça englobe ?-, le ministre de l’Intérieur (Hortefeux), a inauguréen 2009 la FIPN Force d’Intercvention de la Police Nationale), sa structure opérationnelle. Cette task force, pendant civil du GIGN, sera capable de mobiliser 500 policiers d’élite en cas de nécessité, notamment lors de gros rassemblements de masse, tels que les grands évènements sportifs ou autres sommets du G20. La Force d’Intervention de la Police Nationale intègre sous une même bannière, autour de 120 hommes du RAID (Unité d’élite de la Police Française), les 279 athlètes, tireurs d’élites et logisticiens des brigades anticommandos de Paris ainsi que 200 policiers issus de 10 groupes d’interventions de la police nationale. Cette structure disposera, grâce à un budget propre de plusieurs millions d’euros, d’un attirail impressionant: drones furtifs et espions, détecteurs thermiques, nouvelle génération de radars, plusieurs postes de commandement mobiles bourrés d’électroniques… Elle pourra également disposer des appareils du groupe interarmées d’hélicoptères, d’autres appareils militaires ou des avions de la police des frontières.(4)

Toutes les dictatures, tous les régimes totalitaires, toutes les idéologies impérialistes, ont défini publiquement le résistant, l’insurgé comme « terroriste », un mot bien plus maléable et rassurant que « guerrillero ».

(1) Guerilla remonterait à un mot castillan signifiant « petite guerre » et suggérant les tactiques mises en oeuvre pour s’opposer au régime imposé en Espagne par Napoléon Bonaparte.

(2)Avec une cerise sur le gâteau trop souvent ignorée : les systèmes , équipements et techniques de surveillance sont des marchandises et services exportables et un bon petit coup de force une vitrine alléchante pour les dictatures qui, elles, ont parfois affaire à de véritables guerillas.

(3) source : planete nonviolence.org se référant au « canard enchaîné » sans en donner toutefois la date de parution

(4)http://forum.anarchiste.free.fr et ailleurs.